享受“内向”性格,不迎合或许是好事

文/龙爸开讲

享受“内向”性格,不迎合或许是好事。

现在喜欢一说某个人,都要扯上性格,还要佯装内行的分析上一番内向或外向。

事实上,人的心理分为内向型和外向型,还真是心理学发展史上的一项重要成果。

而它的提出者也是心理学大佬卡尔·荣格。

荣格是分析心理学的创立者,在个性心理方面有着卓著的研究成果。

他认为内向型的人更看重内心世界,做事喜欢深思熟虑;而外向型的人则关注外在世界,行动力比较强,爱动不爱静。

如果你恰巧就是一个内向者,而且因此一直在自卑的情绪中纠结。

其实大可不必,荣格特别强调过:这两种性格类型并没有优劣之分,各自有着其独特的价值和功用。

我们先来看看内向性格的特点。

第一,必须明确:内向并不是什么缺点,更不是人格缺陷或劣势。

内向性格通常比外向者更富于思考,情感更加细腻,创造力也会更强,整体而言,个体会显得更加深邃。

纵观人类社会的历史中每一个群星闪耀的时刻中,那些伟大的科学家、艺术家、思想家几乎都是内格性格的人,比如牛顿、爱因斯坦、奥威尔等,都是以性格内向而闻名于世的,他们长时间沉醉在自己的工作中,喜欢独处与思考。

这起码说明:内向并非是什么缺点。

也许就是因为内向,才使这些大佬在某一领域中占据了优势。

第二,社会进入现代后,对于各种各样的个性都增加了宽容。

这也不奇怪,社会进步了,随着移民的频繁发生和文化的多元化,人们开始认知了各种人格的独特价值,这或许就是“天生我材必有用”的现代解释吧。

在某些行业或职业中,人员构成的多样性甚至成为团队创造力永葆青春的关键。

在这种机构中,内向员工们越来越被看重,机构管理层正在努力营造一种外向者与内向者同时兼容的人文环境。

这说明:内向性格的完全不必为了改变而改变,就可以在现今的社会中找到自己适当的位置。

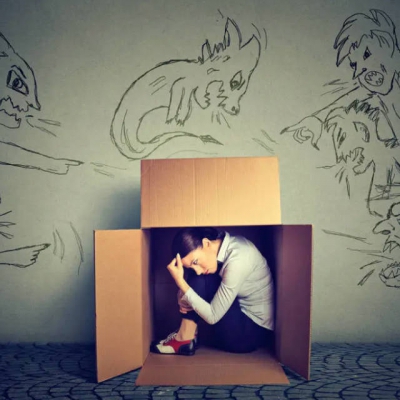

第三,过于想要人为改造必性格,会造成心理问题。

一个人的性格很在程度上由先天和早期的生活环境所塑造。

如果硬是要改变,可能会引起价值观和自我认同的全面紊乱。

如果长期如此做,会积攒成为巨大的心理压力,并引发焦虑、抑郁等心理问题。

因此,如果你是内向性格,且不要急于试图改变它,这对于你的心理健康十分必要。

那么,内向的人是否应该完全避免社交互动吗?

没有必要去刻意回避什么,可以采取自己比较舒适持方式进行社交。

例如,可以选择小型群体互动,以自己的蜜友圈为主,如果实在有现实社交的恐惧,采用网络社交也无所谓,采用电邮或微信之类的非面对面沟通也是很好的方式。

社交嘛,无非是沟通信息、交流情感,只要达到这些目的,换种方式没有什么大不了的。

既然社会已经进入网络时代,社会和机构有责任向内者提供更广泛的理解和支持。

这会要求学校、公司都场所都对于内向者更加友善,比如提供更安静的自我空间,认可并支持与众不同的工作、学习方式,并采用一些方式鼓励内向者发表自己的心声。

这样做的好处是显然的,内向者可以发挥他们思想深邃的特长,而不是把工作场所变成全部由外向者这种肤浅的人控制的主场。

这种认知最大的益处在于观念的改变,因为每个人都是独特的存在,不管他是内向还是外向,都是造物赐予世间宝贵的礼物。

社会也应该鼓励每一个个体都表达真实的自我,而非千篇一律的打造出千人一面的标准化理想人格。

通过接纳更多样性的人格,社会才能向更高的层次迈进,也更有可能建立一个和谐包容的社会。

总结一下吧,内向性格并非必须改变的人格缺陷,只是个体独特性和多样性的一种表现。

每个人都应该理解并接受自己的个性类型,并学会在现实世界中找到自己的合适位置。

可是这绝对不是要盲目的迎合社会对于外向者的那种期望。

如果作为内向者的你非向改变自己以迎合社会,个体还可能遇到更多的挑战,比如——

首先,这种变化很可能导致个人身份和自我价值感混乱。

内向的人在试图表达外向的特质时可能会感到不舒服和紧张,这不仅影响他们的心理健康,还可能导致自我价值下降。

当一个人不被允许或鼓励表达真实的自我时,他们可能会觉得自己不被接受,甚至感到自卑。

其次,尝试改变自己可能会影响人际关系的质量。

内向的人在模仿外向的行为时可能会显得很蹩脚,这反而会降低他们在社交中的分值。

真正的关系建立在诚实和真诚的基础上,如果一个人不能表达真实的自己,就很难建立深厚的关系。

此外,虽然外向者在社会上更好混,但内向的人也有独特的优势。

例如,内向的人通常擅长倾听、深入思考和解决复杂问题。

这些能力在许多情况下都极其有价值。

因此,社会和组织应该学会欣赏和利用这些独特的能力,而不是试图将每个人塑造成标准的外向模式。

在荣格看来,我们应该学会接受和尊重自己的内向性,同时发掘和利用这种性格带来的独特优势。

这不仅意味着个人的成长和满足,也意味着社会可以更充分地利用不同性格类型的人带来的多样性和创造力。

总而言之,我们不应该试图改变自己的内向性格以符合社会的期望。

相反,我们应该学会欣赏和利用自己内向的特质,同时也鼓励社会和文化对不同性格类型更加宽容和理解。

这样,我们不仅可以促进个人的心理健康和福祉,还可以为营造更加多元化和包容的社会环境做出贡献。

声明:本站内容与配图部分转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与原作者取得联系,如有侵权请联系我们删除,联系方式请点击【侵权删稿】。

古德心理网上发表的全部原创内容,著作权均归网站或作者所有。

评论

共{{ plCount}}条评论